「雑記帳」をモチーフにした実験的意欲作

はじめに

「na.f.o.flat」は、デザイナーの永田洋平さんを中心とした流動的なデザイン集団です。「新しい美術図版を考える会」としても活動しています。

「Bloom na.f.o.flat」は、アーティストの野村和弘さんと永田さんとの往復書簡を軸に、アイディアのメモ書きらしき物や写真作品、ラフスケッチ、おびただしい書き込みがなされたレポートや本の切り抜きなどが散りばめられた、いわば「雑記帳」のような書籍となっています。

そして、na.f.o.flatの芸術的な試みや意図とは別に、この書籍は、印刷物としても非常にユニークな試みがなされています。

ここではおもに、「印刷作品としての『Bloom na.f.o.flat』」にスポットを当てて紹介していきましょう。

世界でたった15冊の中の1冊

まず、表紙の話から始めましょう。

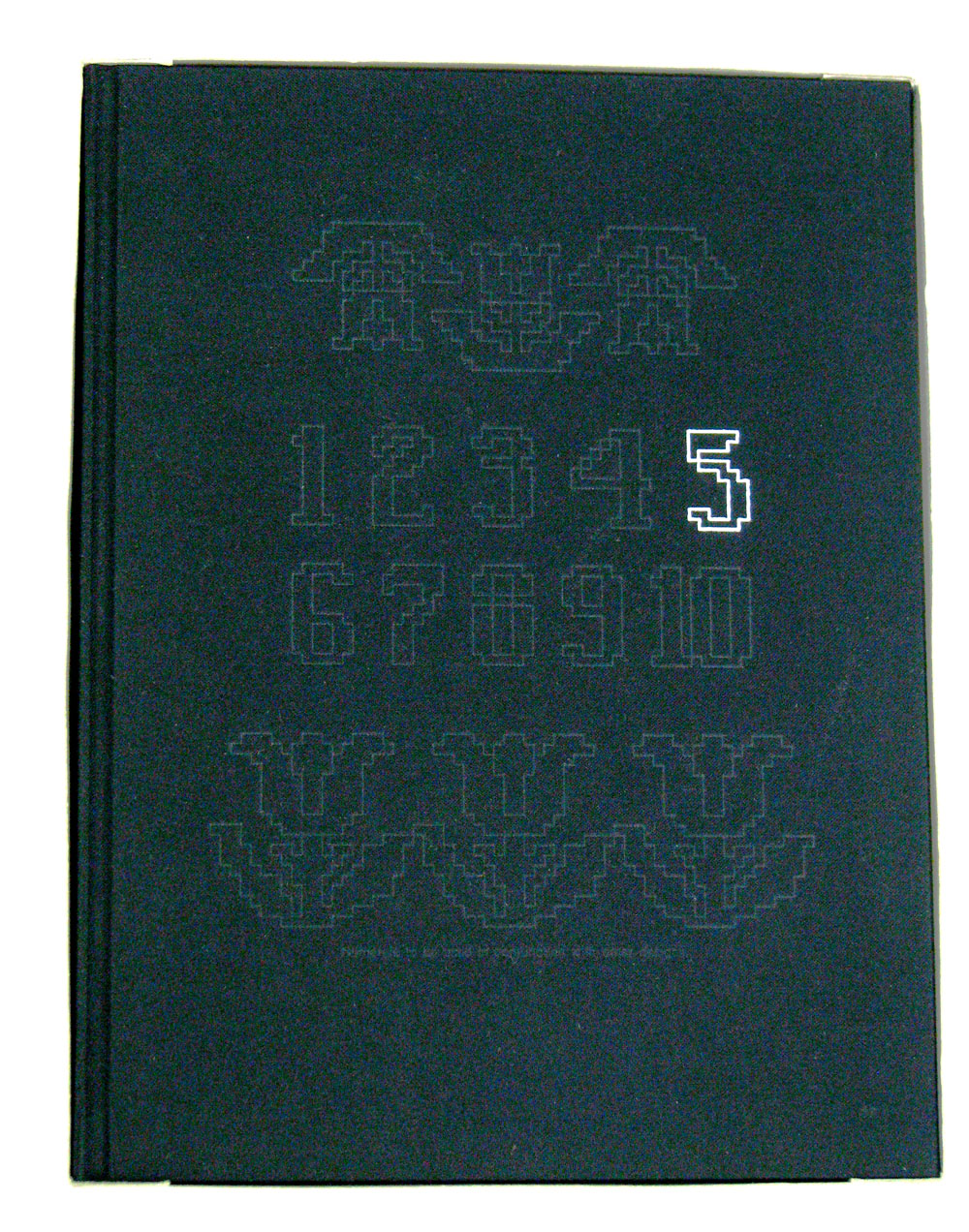

全体的に黒いクロス張り。そして、デジタル風に抽象化されたチューリップのような花の図柄と数字がデボス加工され、背文字と数字のデボス部分にだけ白い箔をのせたシンプルな仕上がりです。

実はこの本は、あるセレクトショップの雑貨フェアで発表するために制作した「世界でたった15冊だけの本」の1冊です。

この本は、数字の「5」に箔押されていますが、ほかの本はそれぞれ別の数字、もしくは花の部分だけが箔押されています。つまり、1冊ずつ異なる箔押加工を施しているのです。

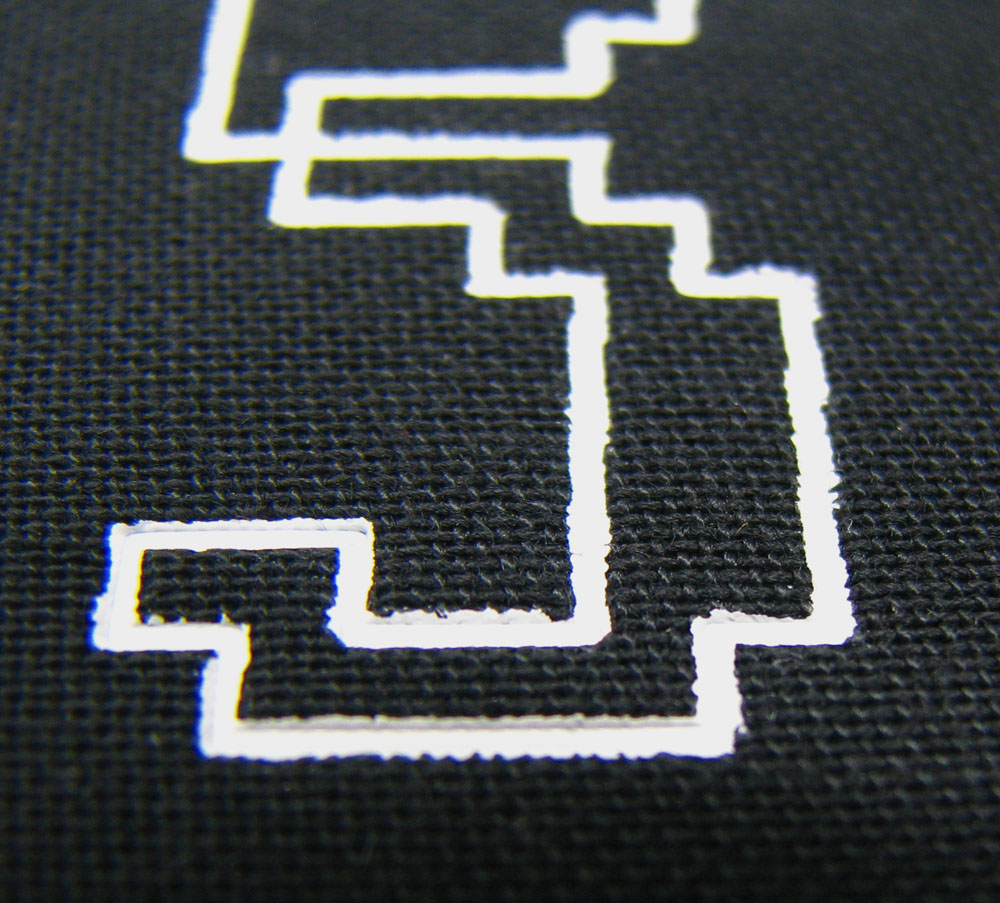

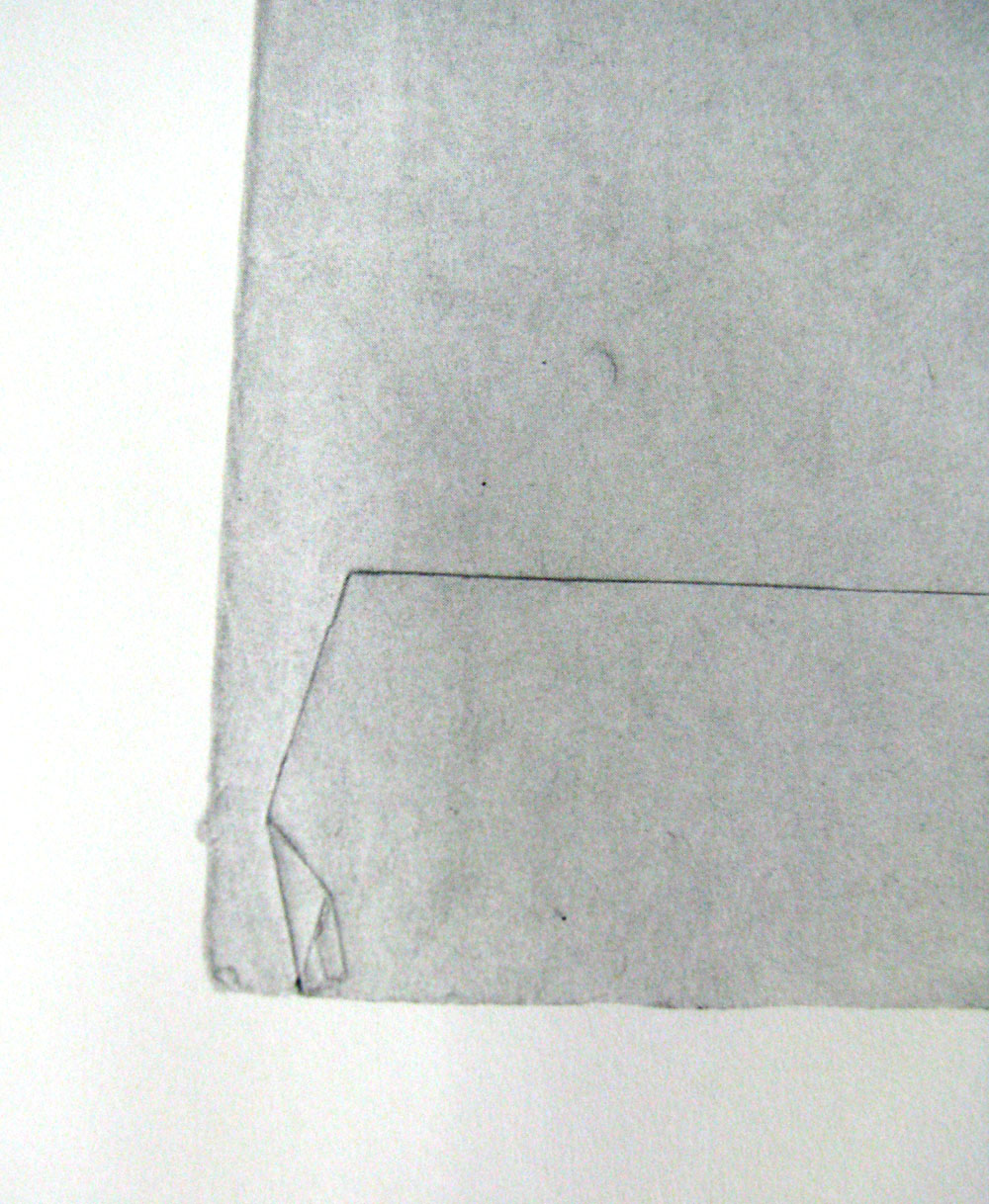

箔押した部分を拡大してみるとよくわかりますが、デボスで凹みを入れた部分だけに箔押するのは、かなり困難な作業です。また、「凹んだ部分に箔を盛る」という作業の特性上、どうしてもわずかなはみ出しが生じます。

この装丁を指定されたとき、「箔押ではなく、白いインキで数字の部分を塗ったほうが、美しい仕上がりになるのでは?」とも提案したのですが、先方は「箔感がほしい」と主張し、「多少はみ出しなどが生じても、一冊入魂の雰囲気が感じられたほうがいい」とも言われました。

しかし、こちらとしてはミスを許容できるはずもなく、「失敗したらおしまい」という強い緊張感をもって慎重に作業を進めました。結果的に、確かにインキを塗ったのとは異なる「箔押ならではの質感と味わい」を表現することができたと思います。

「袋とじ」の優美な存在感

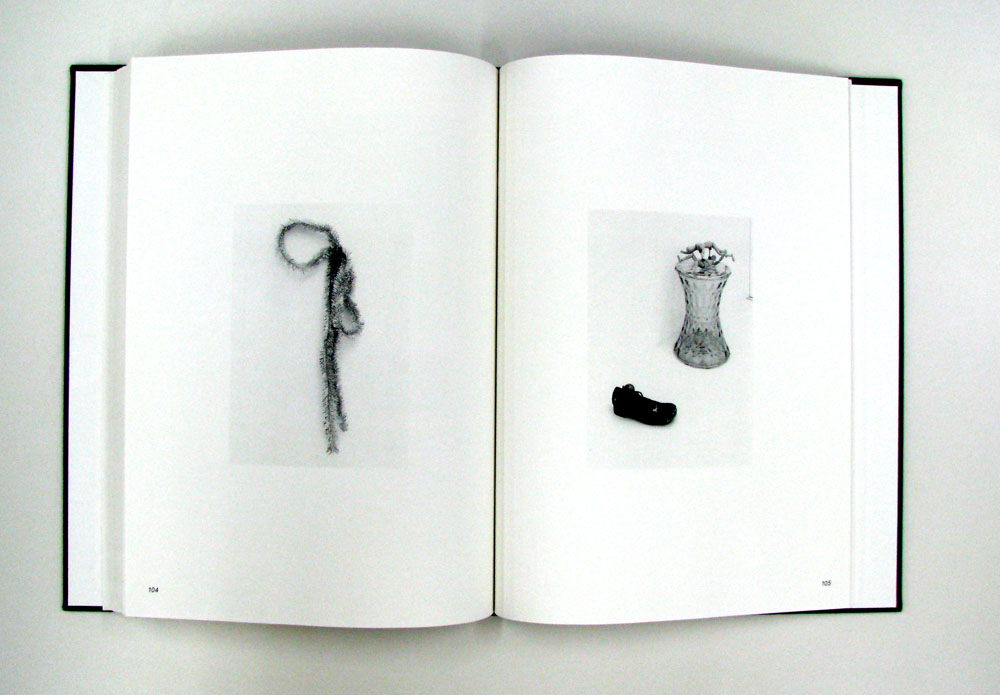

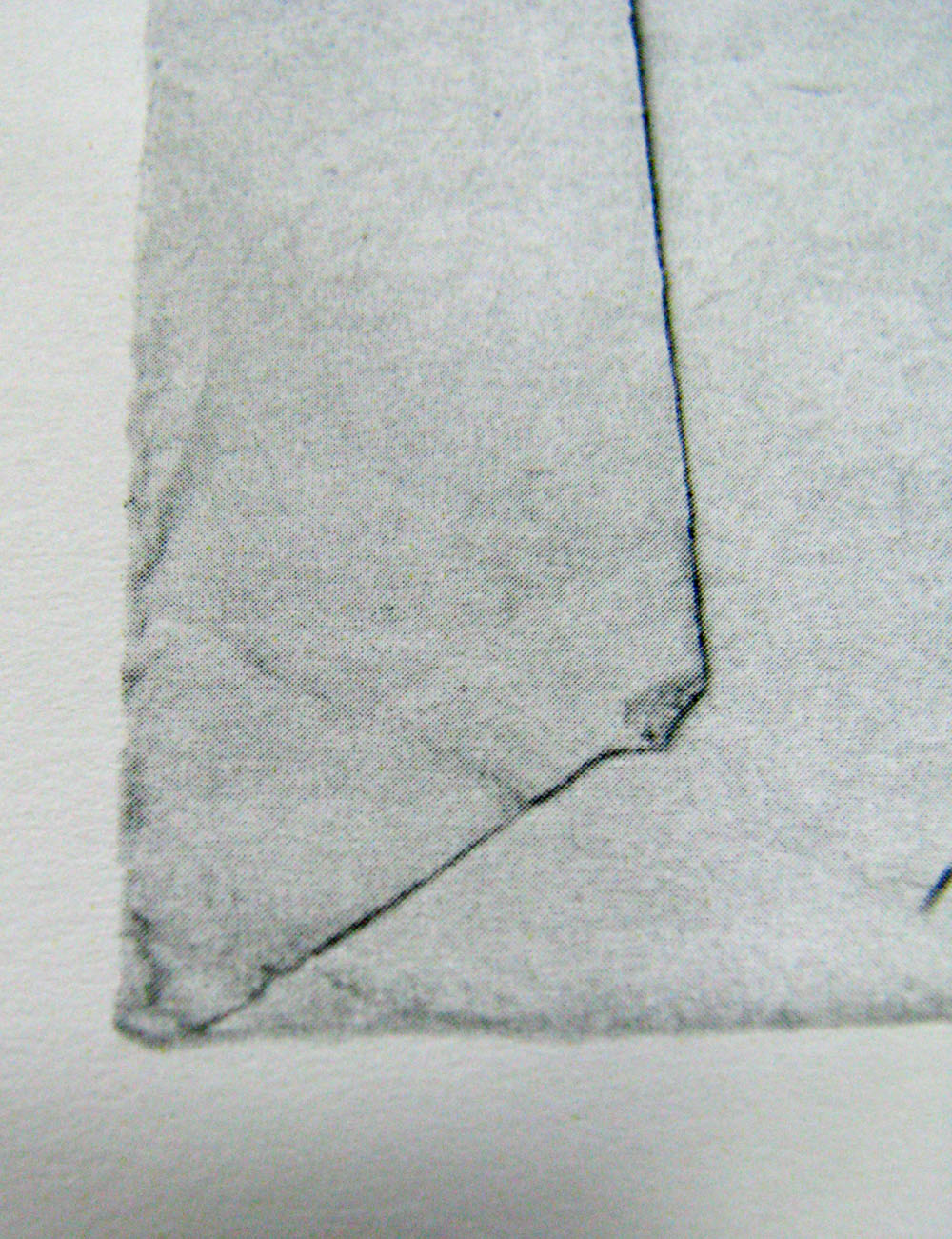

この本は、やや薄手の紙を使った袋とじになっています。

日本ではこのような袋とじの書籍は珍しいのですが、お客様が海外の袋とじの本を見て、「本を下から見たときの見え方や膨らみ感が優美」と感じたとのことで、強い愛着を持っておられました。

この本はオンデマンド印刷で刷られているのですが、一般的なオンデマンド印刷の会社では、このような加工はできません。最初、お客様はほかの印刷会社に印刷を打診したそうですが、「とてもじゃないが無理」と、どこも引き受けてくれるところはなかったそうです。

幸い冊数が少なかったこともあり、紙を折る作業は竹べらを使って手作業で進めました。

本のページが袋折りになっていることで、ページをめくるときの小口の指触りが非常に柔らかくなり、ページに適度なコシが生まれることからお客様のご希望どおりの質感を表現することもできたと思います。

袋とじのメリットはそれだけではありませんでした。

まず、裏移りの心配がないことから、手触りの良さやページのめくりやすさを最優先した薄い紙を使うことができました。そして、本を開いたまま置いたとき、ノドの部分が美しく盛り上がり、小口の部分がかすかに水平方向に反るのです。この曲線の美しさも、袋とじならではのものでしょう。

本としての存在感と美しさ。お客様が袋とじにこだわった理由がよくわかったような気がします。

「開く」といえば、この本は変則的なとじ方をしています。これだけの厚みがあり、ノドの部分までよく開き、開いたまま置ける書籍というと、一般的には糸かがりとじが用いられます。しかしこの本の場合、通常の製本用の細い糸でかがると紙がよれてしまうのです。

製本会社に何かいい方法はないか相談したところ、「太めの麻の糸を3本使って、ガツッと締めるといい。本を開いたときの重厚感が表現できる」という返事がかえってきました。昔はそういう製本の本も多かったのですが、コストの問題で次第に廃れていった手法だそうです。

確かに印刷にとって、コストは非常に重要な問題です。しかし、「まずはコストありき」でできることとできないことが決まってしまうという風潮はいかがなものでしょうか。

コストを決めるのは、最終的にはお客様のはずです。印刷の総コストをいくらにするか。そして印刷工程のどこにコストをかけ、どこのコストを省くのか。それはお客様と印刷技術者が話し合いながら、豊富な選択肢の中から最終的にお客様が選択するべきものでしょう。そういう状況でなくては、満足度の高い印刷物は作れないと思います。

良い物を作るためには、あえて効率や生産性を度外視してみる。極力「できない」とは言わない。印刷に限らず、物づくりにはそうした姿勢も重要ではないでしょうか。

4色でモノクロを表現したオンデマンド印刷

次に、肝心の印刷内容について触れましょう。

この本はオンデマンド印刷で刷ったと先ほど述べました。しかし、一般的なオンデマンド印刷とは、かなり違った方法を採用しています。

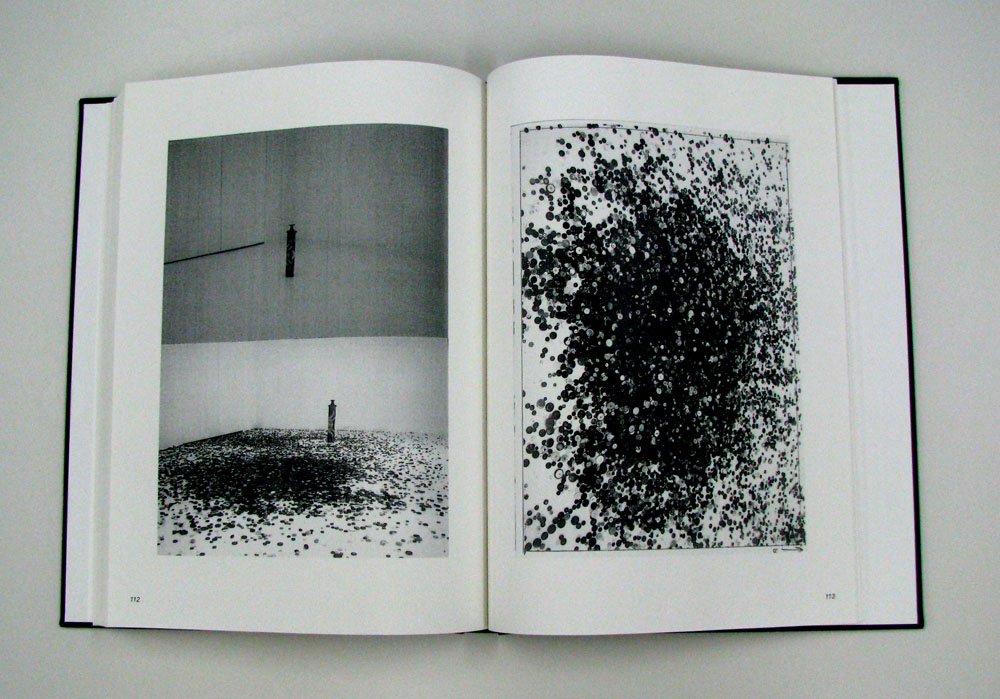

この本はすべてモノクロページです。一般的なオンデマンド印刷では、当然このような印刷物はモノクロで出力します。そのほうが、圧倒的にコストが安いからです。

しかし、単純にモノクロで出力したオンデマンド印刷は、お世辞にも美しいとは言いにくいのです。写真にも奥行きが出ませんし、「いかにもコピー」のような安っぽさが出てしまいます。

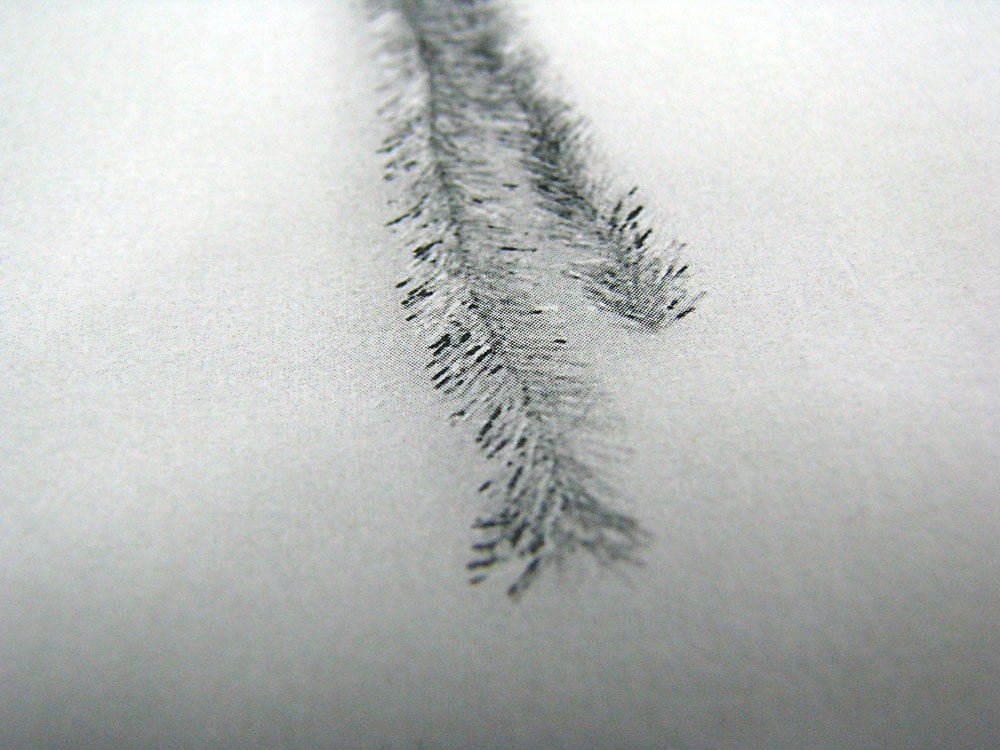

そこで、この本はすべてのページを4色のカラーモードで出力しました。結果的にモノクロになっていますが、カラーモードでモノクロ表現をしたことによって写真は高精細に表現でき、鉛筆の手書き文字なども、カスレを生じさせず柔らかいトーンを保つことができました。

また、封筒などの立体物を印刷したページも多いのですが、カラーモードではデリケートな陰影から強い線までの表現が可能なことから、立体物の質感を保ったまま印刷できました。用紙も通常の書籍用紙より、ややラフ感があるものを選んだため、モノクロならではの陰影の美しさがよく表現できていると思います。

|

|

全工程に集中力が要求された力作

表紙。装丁。袋とじ。オンデマンド印刷。すべての工程において、高い集中力が要求された本でした。

しかし、投下した労力は大きかったものの、各工程を通して「作品として本を作っている」ことが実感できる、満足度の高い仕事ができました。その結果、長らく記憶に残る自慢の一冊に仕上がったと思います。

印刷技術者は、ともすれば印刷面の「視覚の枠」の中だけで物事を考えてしまいがちです。

しかし、完成品としての印刷物とは、例えば書籍もそうですし、カレンダー、パンフレット、ポスターなど、それぞれ独自の形状を持っています。その最終的な形状をイメージしながら印刷作品を作っていくということの重要性を、改めて感じさせてくれた作品でした。

また、「印刷作品は物として人に使用される」ということも、再認識する必要があると思いました。

例えば、一般的な書籍はページをめくるとき、小口の「紙の断面」に指で触れることになります。それが袋とじの本では、「紙の折り目」に触れることになります。

もちろん、そうした違いは理屈では誰でもわかることですが、実際に自分でこの本に触れてみると、「紙の断面に触る」のと「紙の折り目に触る」のとでは、触感を通じて本に対する印象が大きく違ってくるのです。これには深く考えさせられました。

もちろん、私たちはこれまでも印刷作品の「物としての質感・存在感」を大切にしてきました。しかし、まだまだ印刷には大きな可能性があり、河内屋が取り組んでいくべきテーマも多く、深いものだと再認識した次第です。